下一个10年,《长恨歌》实景演出如何嬗变?(下一个100年地缘大冲突 在线观看)

山水实景演出除了植根当地历史文化,更要与时俱进、常演常新,适应新时代、新消费、新市场的变化。

编辑 | 子语青争

排版 | jaells

在西安国际会议中心的巨型LED屏上,播放着《长恨歌》实景演出经典片段。

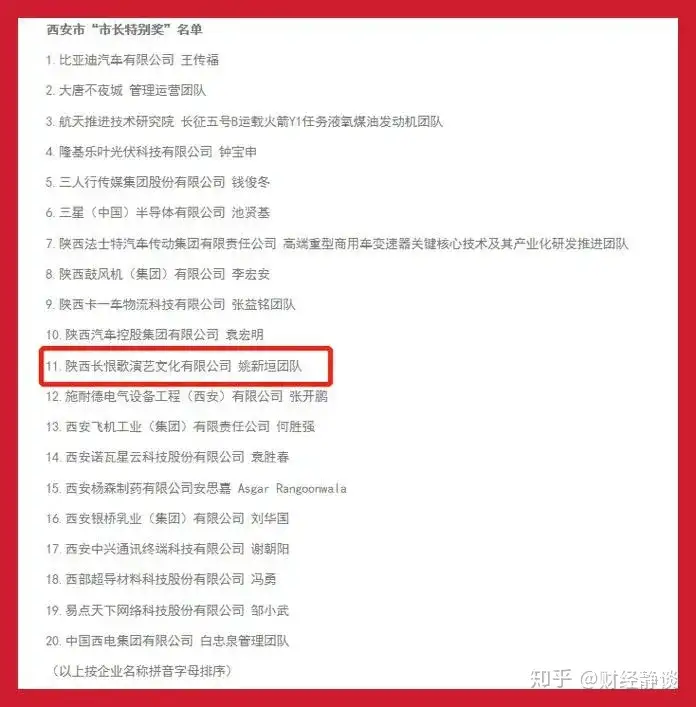

姚新垣款步上台,双手接过西安市政府领导颁发的“市长特别奖”奖杯。

就在同一天,2019中国文化和旅游总评榜揭晓,姚新垣荣获“2019中国文化和旅游年度风云人物”。双重荣誉加身,可谓实至名归。

姚新垣,何许人也?

陕西华清宫文化旅游有限公司党委书记、执行董事。

一直以来,他率领团队,匠心坚守,在华清宫景区转型、经营创新、服务致精、管理提升等方面取得了重要突破。

独一无二的《长恨歌》模式

从《印象·刘三姐》开始,各种主题旅游演艺在全国遍地开花,但繁华表象背后,却是另一番景象。

据旅游演艺行业专家表示,中国旅游演艺市场存在着811现象,即80%亏损、10%持平、10%盈利。

在这种情形下,《长恨歌》缘何能历经14年长演不衰?这背后究竟有何成功之道?

1一部剧成就的大市场

人间四月芳菲尽,在阔别177天后,2020版《长恨歌》迎来了疫后首演,3000人的观众台上座无虚席,新版以更加精美、更加创新、更加震撼的形式呈现给观众。

70分钟11幕场景,艺术再现1300年前,发生在华清宫的唐玄宗、杨贵妃的爱情绝唱。

现场观众沉浸其中,随着灯光色彩的变化,时刻捕获剧情变化,心随舞台的开合变化,恍若置身盛世大唐。

回顾2019年,《长恨歌》票房收入创新高,全年演出359场,实现收入1.82亿元,演出收入占当年全国实景演出收入14%。(数据来源:华清宫景区官微)

多年来,《长恨歌》在国内、国际声名远播,稳居中国最好看的十大实景演出第四位。

将时钟拨回到2007年,彼时的华清池,可谓走到了一个十字路口,何去何从?华清池在等待拯救它的良药。

14年前的华清池,名不见经传,所谓“听上去气象万千,看上去黄土一片”,与周边兵马俑景区形成鲜明对比。

招不来游客,就没有收益。为了扭转颓势,华清宫景区着手策划山水户外实景演艺——《长恨歌》,想让躺着的历史站起来,让游客更加直观的感受唐玄宗与杨贵妃的旷世绝恋。

彼时,早在2004年,就开创国内山水实景演出先河的《印象·刘三姐》已赚的盆满钵满。

虽然没有占得先机,但在《长恨歌》的带动下,首演当年,华清宫景区游客人数暴增23万人次,景区经营收入从2007年不到8000万,跃升至2019年7.6亿,成功实现了单一门票经济,向综合性全产业链景区的转型发展。

2《长恨歌》成功靠的是什么?

① 穿越历史的IP,是演出成功的基调

一千年前,唐玄宗与杨贵妃在华清池上演一段缠绵悱恻的爱情故事;一千年后,华清池以历史故事为原型,打造陕西首部山水实景演出《长恨歌》,演绎千年华章。这种地缘上的特征,注定《长恨歌》无法替代,只能是唯一。

② 揭露皇家神秘感,重现古代帝王生活

“春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。”华清池是唐玄宗赐予杨贵妃的泡汤处,也是唐代封建帝王游幸的别宫,本身给人一种神秘感。一台《长恨歌》,将古代帝王贵妃的爱恨情仇、奢华生活场景还原再现,无不引人神往。

③ 兵马俑游客导入,东线旅游被带火

作为世界八大奇观之一,兵马俑自带流量,让全世界游人慕名而来,为同为东线旅游景点的华清池,提供了源源不断的客流。《长恨歌》诞生后,又进一步丰富了游客夜间旅游生活,两者相互促动,东线旅游被带火。

④ 推动演出标准化,成为政策制定者

14年的演出实践,9年的标准化试点,使华清宫在演出接待服务、安全管理、设备管理、舞台保障、演员管理、突发事件处置等方面积累了丰富经验,成为国标的实景演艺规范,以标准化建设引领演艺高质量发展。

植根自身文化不断迭代

1山水实景演艺“拐点”已至

2017年8月,一则《印象·刘三姐》破产重整的消息,引发业界高度关注。

抛开上层公司股东层面的管理问题,就《印象·刘三姐》本身而论,很大程度上与其“重编创、轻运营”的商业模式有关。

这种商业模式的“基因”,由张艺谋等权威优秀团队编创完成整台剧目,之后演出运营产品更新、市场营销、演员培训管理等均由景区自己负责。

简单来说,即制作和运营是两张皮,分属于两家,由此造成的产业链断裂,也给了后来者反超的空间。

从2005年起,全国各类实景演出几乎都从内容主题和表现形式上复制“印象”模式,由于缺乏对文化内涵和本土风情的深刻理解,实景演出往往形式大于内容,成为游客旅游的“过眼烟云”。

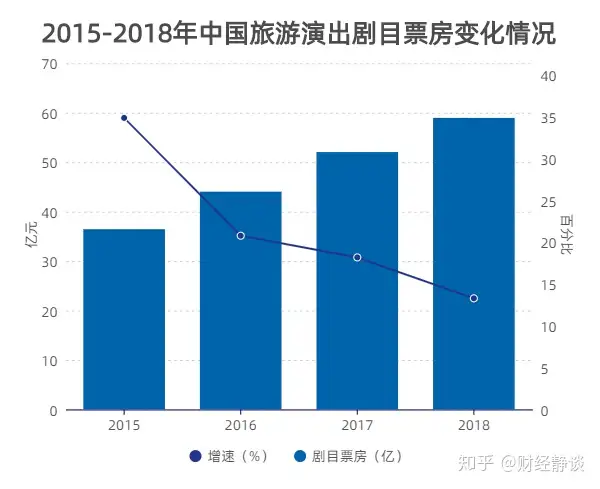

据道略数据统计,中国旅游演出剧目票房收入从2015年36.45亿,增至2018年58.96亿;票房增长率却从2015年34.9%,下降至2018年13.3%。

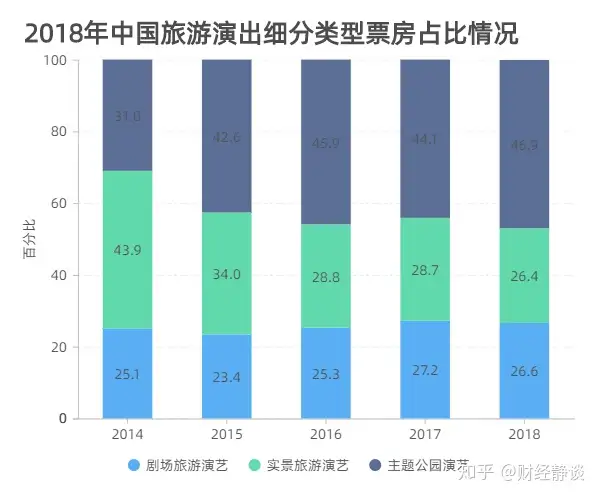

另外,从2018年中国旅游演出细分类型票房占比看,实景旅游演出从2014年43.9%下降到2018年26.4%,生存空间受到主题公园演艺的侵蚀和挤压。(数据来源:道略数据)

由此可见,实景演艺整体发展放缓,拐点已经悄然来临。

究其原因,整个行业受到消费降级的影响,加之旅游演艺同质化严重,造成行业票房收入增速下降。

2《长恨歌》为何常演常新?

笔者以为,实景演艺要原创,更要有自主权。

演艺演出作为一种专业性很高的娱乐内容,需要主创团队不断的创新和改进,更需要所在景区的持续性投入。

从公开信息中能够看到,《长恨歌》每年投资1000万用于升级、改造、提升。

开演三年,便对音乐进行了新的录制,重新编排“羯鼓”和“荷叶舞”,调整了“胡旋舞”和“鹊桥相会”部分的舞蹈。

为呈现杨贵妃的奢华生活场景,采用了国内首创百万平方米的山体星空和山涧雾瀑、国内首创20万平方米的山体壁画投影,使舞台效果更加震撼。

2014年,《长恨歌》的全隐藏式演出舞台首次实现了电脑智能控制,有效避免了演出过程中偶发的、不可预测的机械故障,让舞台操作变得更加稳定和可控。

随后几年,又引进瑞士超高亮度大型影像投影机、亚洲最大的700㎡LED可折叠软屏、意大利香气扩散系统、水雾技术等,为《长恨歌》增添了新的亮点。

在深挖本土特色、走原创IP道路上方面,《长恨歌》还创新性融入碗碗腔、秦腔等陕西地方戏曲元素,增添了浓厚的陕西地域文化特色,成就了游客身临其境沉浸式的体验,成为陕西旅游的原创IP。

截至2020年,《长恨歌》已改版14次,在服装道具、灯光音效、LED电子屏等诸多方面进行了多次更新和提升,让演出品质更加精美、极致。

十几年不间断式的自我革新与努力,让一个单纯的演出,变为了一场城市文化“大秀”。

除了常改常新、精益求精赢得观众的认同和口碑外,其经久不衰的另一个原因,是有一支专业化的队伍,秉持着对艺术的坚守。

据了解,《长恨歌》的演员招聘自全国各大艺术专业院校,技术操作人员通过培训成长,实现了16项的发明专利。演员队伍的稳定,确保了演出的品质,成就了“长恨歌艺术团”的殊荣。

另外,精细化的服务流程也是《长恨歌》经久不衰的原因之一。2016年的8月份,以《长恨歌》为蓝本的实景演出管理和服务标准正式颁布,这是全国第一个实景演出的国家标准,这也推动了整个实景演出行业的健康和规范发展。

在多年发展中,《长恨歌》建立了一支稳定的专业化团队,打磨了一整套精细化的服务流程,在艺术上高标要求,在管理和服务上追求品质,可以说,是工匠精神成就了《长恨歌》行业精品的地位。

结语

居高思危,盛满戒溢。

随着移动互联网的快速发展,5G技术的不断革新,特别是疫情常态化之后,人们消费场景和消费方式正在发生着颠覆性的改变。

那么,在这样一个时代大背景下,靠巨资投入、人海战术的实景旅游演艺是否需要新的转型?又该转向哪里?

值得深思。

发表评论